292 Seiten

220 Abbildungen

Format 24×22,5 cm,

170g schweres Kunstdruckpapier,

Farbe (alles 4 farbig CMYK)

Hardcover

Fotobuch mit verschiedenen Texten

Texte: Deutsch

Preis: 85,00 Euro

ISBN: 978-3-03858-507-7

edition ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 2016

Hier direkt bestellen: info@thomaskarsten.com

…und schön bin ich doch!

By Thomas Karsten | Published 2017

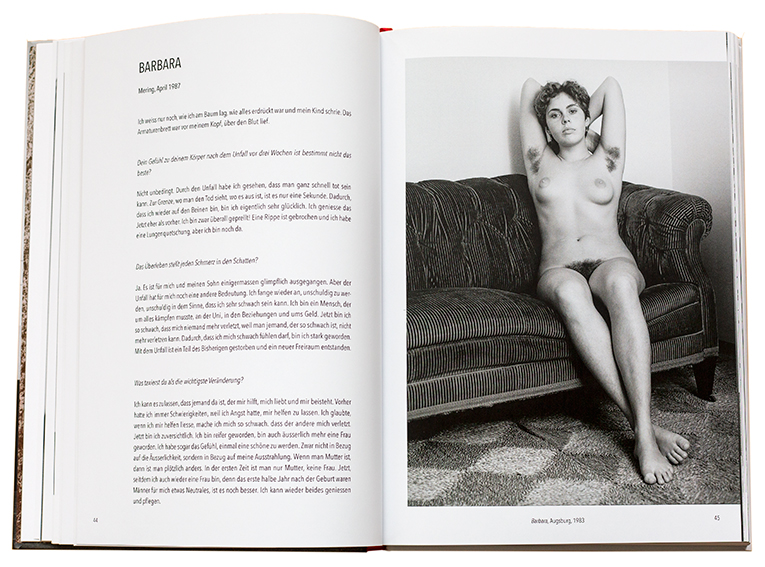

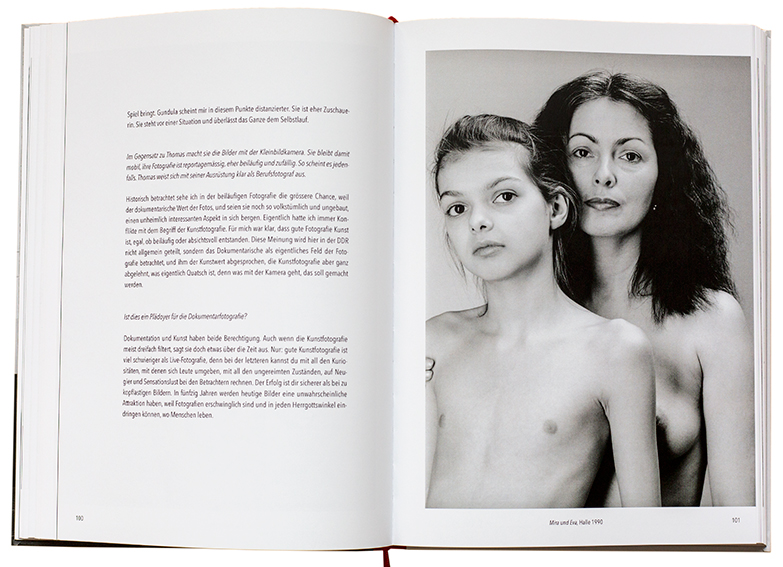

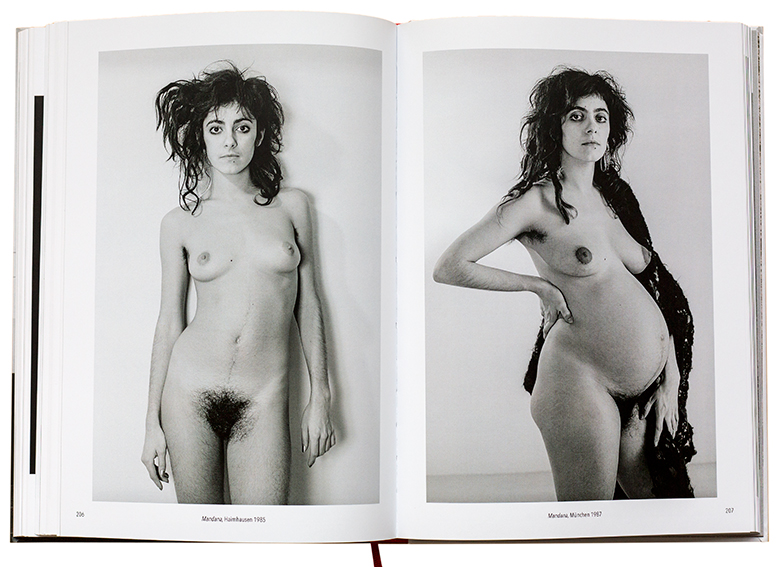

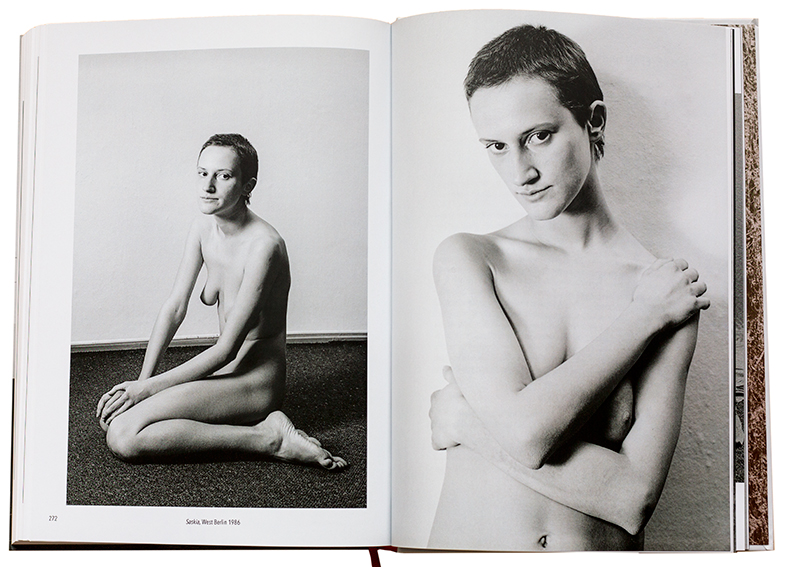

This may be Thomas Karsten’s most important and long-remembered book. And that’s saying a lot, given that he’s published over a dozen of them. His new title, …und schön bin ich doch! translates to „I am beautiful!“ and is comprised of black & white photographs Karsten took from 1980 to 1990, mainly in what was then East Germany. As he recounts, „It started, about 36 years ago .. in Leipzig. After reviewing these photos … I found [them] still current and somehow timeless, apart from the pubic hair“.

Thomas Karsten is humble; this body of work is an actual time capsule from a bygone era that seems far more distant that it really should. Little more that a single generation past, Europe was split in half, with the people of East Germany unknown and slandered (by those in the West). Karsten’s imagery transports us back to that world and showcases a beautiful collection of people, from young to old, shedding their clothes as if they were shedding the very constraints and inhibitions of Eastern Bloc malaise.

In this day of iphones and selfies, photos are different. Even nudes are different. Sometimes it takes the past work of master photographers like Thomas Karsten to remind us of the power that thoughtful photography holds. His images here are saturated with meaning and portent. Each image is a jewel, an emblem of beauty and freedom. Present day photographers would do well to study this collection and pray that their work holds ups so well.

Michelle7.com

Was sind schon 36 Jahre?

von Thomas Karsten (Uffenheim, 2016)

Es ist das erste Mal, daß ich ein paar Sätze zu einem meiner Bücher schreibe. Aber es ist ein besonderes Projekt. Begonnen hat es, vor ungefähr 36 Jahren, mit ersten Fotografien in Leipzig. Nach erneuter Durchsicht dieser zwischen 1980 bis 1990 entstandenen Fotografien und vor allem auch der Texte von 1987 habe ich festgestellt, daß beides immer noch aktuell und irgendwie zeitlos ist; abgesehen von den Schamhaaren, obwohl ja auch diese gerade ein Revival erleben…

Längst umgesiedelt in den Westteil Deutschlands kam 1985/86 die erste Idee zu einem Fotobuch, damals in Zusammenarbeit mit Dorin Popa (Popa Verlag). Nach ersten Absprachen mit meinem Freund Fritz aus Zürich stand das Konzept. Fritz sollte zu allen im Buch abgebildeten Personen reisen und Interviews machen. Die Textauszüge sollten den Bildern gegenübergestellt werden. Das war damals eine abenteuerliche Sache, da viele der abgebildeten Frauen und Männer in der DDR wohnten. Ausgestattet mit einem «West-Kassettenrecorder» und seinem Schweizer Paß (mit dem er sich in Sicherheit wähnte) machte er sich auf die große, journalistisch etwas illegale, für ihn aber auch exotische Reise in den Osten. Zurückgekommen ist er mit einer Unmenge an akustischem Material (neben vielen Begegnungen, die seinen Horizont erweitert haben, Reisen bildet ja immer…). Doch auch Schweizer Päße schützen nicht vor Verhaftungen in Karlsbader Hotels, wenn unbedingt geklärt werden muß, was der Grund für diese Ost-Westkontakte sind…

Irgendwie, oder weil sich das Projekt zu sehr in die Länge zog, kam die Zusammenarbeit mit dem Popa Verlag zum Erliegen. Alsbald war aber über eine befreundete Lektorin im Prestel Verlag ein Kontakt zum Bucher Verlag in München hergestellt. Dieser Verlag suchte ein Nachfolgeprojekt zum damals sehr erfolgreichen Buch «Boys» von Will McBride. Das Problem war nur, daß sie das gleiche Konzept mit ähnlichem Layout anwenden wollten und dafür war unser Projekt zu textlastig. Ich wurde vor die Entscheidung gestellt: Text raus oder keine Veröffentlichung bei Bucher. Die Verlockung, in die Fußstapfen von Will McBride zu treten, war dann doch, für einen unbekannten Exossifotografen wie mich, zu groß. Nach langem Hin und Her habe ich mich für den Bucher Verlag entschieden. Das Buch erschien 1988 – ich war gerade 30 Jahre alt geworden – und bekam den renommierten «Kodak Fotobuchpreis».

Wegen dieses Entscheids wäre fast die Freundschaft mit Fritz zerbrochen. Er fand es, durchaus gerechtfertigt, sehr ungerecht, daß ich eigenständig das eigentlich gemeinsame Projekt für meine Karriere kippte, nachdem er unzählige Tage und Nächte, ja Wochen, an den Texten gearbeitet hatte. Einigermaßen gerettet haben wir die Situation mit einem Kompromiß. Fritz, der damals den «raum f» für Fotografie und Performance in Zürich betrieb, verarbeitete für eine Außtellung samt Edition einen Großteil der Texte und Eßays, weshalb gemäß der Zürcher Ausgabe von 1988 die schweizerdeutsche Rechtschreibung zur Anwendung kommt. Das reichlich mit Bildern ausgestattete Buch …und schön bin ich doch» wurde auf einer Xerox-Maschine hergestellt, in Handarbeit gebunden und mit einem Original bestückt. Jetzt ist es ein begehrtes Sammlerobjekt, da es davon bloß 30 Exemplare gibt.

Seither hat Fritz etliche Texte für meine nachfolgenden Bücher verfaßt, war getreues, phantasiereiches Aktmodell und stets ein kompetenter, wissensreicher Berater in Sachen Bücher und Layout.

NACH-RUF

von Fritz Franz Vogel (Diessenhofen, 2016)

Es ist vorbei. Schon lange vorbei. Die Zeit war eine andere. Der Körper ohnehin ein anderer. Vorbei. Endgültig.

Mit diesem Buch sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Freund und Fotograf Thomas, ich mit dem Schreiben und als bisweilen fokussiertes Subjekt, damit die Phalanx der Frauenschönheit gebrochen wird; ein nackter Mann ist per se ja nicht grundsätzlich schlechter als eine nackte Frau. Aber klar, die männlichen Zuschreibungen an das schöne Geschlecht sind natürlich gewaltig. Und die Werbeindustrie hat in den letzten drei Jahrzehnten diesbezüglich kaum eine Korrektur hinterlassen, außer daß heute an das male model, der Quotenmann, genauso Ansprüche gestellt werden, daß Mann und Frau ihn attraktiv finden kann. Männer schauen auf Frauen, Frauen schauen durch sie hindurch auf sich.

Es ist also lange her, seit Thomas angefangen hat, mit seiner Kamera das Wesen von vorwiegend weiblichen Menschen aufzuspüren, indem er ihnen eine Bühne bot, ausgezogen vor seiner Kamera zu agieren, ohne Vorgaben und Direktion, ohne Schminke und Pose, dafür mit Frohsinn und Vergnügen, mit Spiellust und Leidenschaft, zwischen Scham und Selbstbewußtsein. 35 Jahre lang hat er Frauen «gesammelt» und ihnen selbst via ihr Konterfei dargereicht. Für die Öffentlichkeit sind hiermit 20 Aktbücher entstanden, zur Erbauung, zur Schaulust, zur Befriedigung. Die 1000 Models sind ihm allerdings wieder abhanden gekommen, denn die Fotosession war bloß ein Moment in ihrer Biografie, sich selbst zu entdecken, sich zu produzieren, aus sich herauszugehen und sich von außen zu überprüfen. Eine Handvoll hat ihm etwas länger beigewohnt oder beigeschlafen.

Nun, hier sind die Aktporträts der ersten Stunde versammelt, ein Begriff, der damals mit dieser Art Fotos fotohistorisch faßbar und begründet wurde – von Thomas, aber auch von Christian Vogt, Jean-François Bauret und Ingo Taubhorn, später Bettina Rheims, Jock Sturges oder Greg Friedler. So hat man die Porträtierten im Kopf, so sind sie einem mental präsent. Fast alle sind aus dem Blickfeld verschwunden. Und wer mal wieder aufgetaucht ist, der ist gereift, hat Speck angesetzt, ist mit Runzeln befrachtet, das Haar ist ergraut, ehemals pralle Brüste streben nur in Richtung des Newtonschen Gesetzes, aus Teenagern wurden Großmütter. Die Vergänglichkeit ist radikal, der Körper kennt nur eine Option: Verfall. Klar wird das etwas aufgefangen mit Reife und Lebenswille, Luzidität, Wissen und Weisheit. Doch die Fotografie fängt derlei nicht ein. Der Fluch der Zukunft lastet schwer auf alten Fotografien, jedenfalls für jene, die sich in den alten Bildern wiederfinden möchten.

In diesem Zeitbild haben wir es mit Jugendlichkeit zu tun. Diese ist geblieben. Das Wesen der Fotografie ist der Erhalt des einen Moments. Und so erstaunt die Fotografie mit ihrem untrüglichen, ja schmerzlichen Charakter: Es bleibt wie es (schön) war. Kein Wunder, wollen die meisten der Abgebildeten von den Bildern nichts mehr wissen, geschweige denn, neue Bilder machen. Die Aura der damaligen Fotografie ist in die Neuzeit gerettet. Wir von damals erscheinen heute noch frisch und wendig, erquickt und munter, sind voll von Flausen in Sturm-und-Drang-Zeiten. Die Fotografie ist nicht eine Spur in die Vergangenheit, sondern eine Projektion in die Zukunft. Die Zeit ist verflossen, doch die Bilder sind geblieben: wahr, ja wahrhaftig. Das ist erschreckend.

Und der Zeitschnitt offenbart: Es hat sich einiges geändert. Zum einen ist es schwieriger geworden, models zu finden. Die Jüngeren sind nicht mehr so offen, die Gesellschaft tabuisiert heute öffentliche Nacktheit eher als noch im Zuge der Aufklärung der späten 1960er-Jahre. Die Freiheiten wären zwar da, doch machen sich restaurativere Zeiten bemerkbar. Man gibt sich gerne freizügig, doch nicht unbedingt vor einem Fotografen. Zudem macht ja jede seine Bildchen von sich alleine zu Hause oder im engen Freundeskreis. Er stellt zwar all die Anzüglichkeiten in (sogenannt soziale) Netzwerke, doch dies gehört eher zum Gesellschaftßpiel der peergroup als zum ernsthaften Ansinnen, sich mit dem (eigenen) Körper auseinanderzusetzen. Die Texte von damals machen das ohne Zweifel deutlich. Diese Selbstbestimmtheit, dieses Bewußtsein für sich und für den Körper, dessen Bezug zum Lebensraum, sind heute gegeben; man muß sie sich nicht mehr begründen und erobern gegenüber der vorangehenden Gesellschaft. Die Ernsthaftigkeit der fotografischen Sitzung ist dem simplen selfie gewichen. Als eine einfache Form der Kommunikation produziert sich dieses Spiel um Gesehenwerden und Anerkennung ohne Unterbruch, Plan und Stil. Nicht nur die Eigenwahrnehmung und das Selbstbild werden heute dank den tragbaren Multifunktionsgeräten exzeßiv betrieben. Man glaubt, gute Bilder von sich zu haben, in Wirklichkeit sind sie bloß eine Armlänge vom Narzißmus entfernt. Der Ausdruck von Intimität und Schüchternheit, wovon die Interviewten damals erzählten, diese Auseinandersetzung und sexuelle Befreiung im Kleinen, kommt darin kaum vor.

Doch nicht nur die Aneignung des Selbstbildes hat sich geändert. Auch die Kameratechnologie hat einen Wandel gemacht. Zwar ist das Resultat noch immer ähnlich: ein Simulacrum der Wirklichkeit. Doch Fotolabor und Schwarz/Weiß-Chemie haben einem Rechner mit Bildschirm Platz gemacht, angeschloßen an Peripheriegeräte wie Scanner und Speicherstationen. Vergrößerungsgeräte, Entwicklerschalen, Belichtungsuhren, Meßbecher, Thermometer, Abwedler und Retuschierpinsel sind als Werkzeuge in ein Programm namens Photoshop eingebaut. Im Trockenen, bei Tageslicht und im Sitzen statt Stehen wählt und veredelt der Fotograf seine schiere Unendlichkeit von Digitalisaten. Und weil es nur noch die digitale Welt gibt, ist auch die Vergangenheit von Silbernegativen im Mittelformat zu digitalisieren. Der Transfer tut der Bildwirkung jedoch keinen Abbruch. Noch besser sind die Feinheiten am Bildschirm zu kontrollieren und dank großer Abbildung und zeitintensiver Nachbearbeitung zu optimieren, eine Technik, die im monochromen Laborlicht nur mit sehr viel Erfahrung zu bewerkstelligen war.

Wenn früher pro Session vier, fünf Mittelformatfilme á 16 Bilder gemacht wurden, also vielleicht 80 Bilder zur Auswahl vorlagen, so ist es heute leicht das Zehnfache; ein wahrliches Fotoschießen. Und wenn jemand noch einen kleinen Film braucht, kann dieser mit derselben Kamera mitgedreht werden oder die Einzelbilder werden zum clip animiert. Bilder bleiben nicht mehr in Alben und privaten Schatullen, sondern werden ausgelagert und einsehbar gemacht für Krethi und Plethi, verteilt auf eigenen und fremden Plattformen, beschlagwortet, verknüpft und mit unqualifiziert bewertet von Jedermann.

Im Moment der Aufnahme weiß der Abgebildete vom Endprodukt nichts. Der Spiegel der Kamera gibt das Bild erst später preis. So kommuniziert das abgebildete Subjekt mit sich und dem Fotografen. Die Kamera ist dazwischen und registriert Momente, die später zur Referenz von Zeit und Zustand, Befinden und Empfinden werden. Es ist die kristalline Form eines Augenblicks. Die Fotografie als Zeitkapsel verunmöglicht das Vergessen.

Die Metaphysik des Bildes ist ihre Konstanz, ihre Unerbittlichkeit, ihre Hartnäckigkeit, ihr Verharren in der (damaligen) Gegenwart, die zumeist auch nicht mehr wichtig ist. Die Fotografie verweigert sich dem Altern – ihre digitale Form noch radikaler als das analoge Papierbild – auch wenn die Erinnerung dazu verblaßt, eine Erinnerung an etwas, das vielleicht entzückt, vielleicht befremdet. Die Macht der Fotografie als Trägerin des Zeitmoments ist nirgendwo so stark wie dort, wo man selbst Teil der Zeit ist. Das Bild selbst verfestigt die Erinnerung seinerseits und wird sakrosankt. Es wird Chiffre für eine Zeit, die es nur im kurzen Augenblick so gab. Daß die Erinnerung nur ein Körnchen Wahrheit ist, zeigt uns unser eigener Körper; er läuft ohne Unterlaß gegen unsere Vorstellung von ewiger Zeit und Schönheit.